初めまして、この度訪問看護ステーションはーと&はあとで働くことになりました、看護師の東綾と申します。これまで、病院の呼吸器内科、内分泌内科、眼科の混合病棟、リハビリテーション病院の脳神経内科、障害者病棟で勤めて参りました。

出身は、神奈川県横浜市です。私が看護師を目指したきっかけは、子供のころより皮膚が弱く皮膚科通いだったことや、小学2年生から6年生まで毎年骨折し、整形外科通いもあったことで、看護師に関わることが多く、いつしかあのような看護師になりたいと思うようになりました。

病棟看護師を経験した中で、退院後も継続してリハビリや薬剤管理・調整の必要な患者様がいることを実感し、在宅看護に興味を持ちました。また、夫の海外赴任に帯同した際に、現地で娘を出産し、産後3時間での退院が一般的な国でしたので、当日からクラームゾルフという産後ケア専門の訪問看護や地域のサポートを受けました。不安を抱えた新しい生活に少しの安心と困った時の絶大な心の支えとなり、在宅療養の有難さを身をもって実感しました。

訪問看護は初めてですが、今までの経験を活かして一日でも早く戦力になれるように努めます。利用者様とご家族様が安心して在宅療養できるよう、『相談しやすい』と親しみを持っていただけるような看護師を目指し、頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

1.嚥下障害とは

「嚥下(えんげ)障害」「誤嚥性(ごえんせい)肺炎」等、最近はテレビでも『嚥下』ということばをよく耳にするようになりました。

嚥下とは、水分や食べ物を口の中に取り込んで、喉と食道を通して胃まで送り込む機能のことを言います。この嚥下機能に障害があると、食べ物が摂取できなくなったり、食べ物が気管に入ったり(誤嚥)して、身体に悪い影響が出ます。

嚥下障害は、口内やのどの炎症や腫瘍、脳血管障害、認知症等様々な病気によって起こりますが、それだけではありません。年齢を重ねるごとに身体の素早い動きが難しくなるのと同様、嚥下機能も衰えて嚥下障害が起こることがあります。嚥下障害は思ったより身近で、誰にでも起こり得ることなのです。

2.安全に食べるために

嚥下障害の疑いがある時は、原因をはっきりさせるために専門の医療機関を受診することが必要です。症状によって注意点や嚥下方法が異なるので、私たち言語聴覚士にも相談してください。

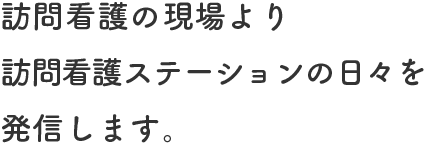

安全に食べるためのいくつかの方法を紹介します。特に嚥下体操はお勧めで、皆さんに毎食前に行っていただきたいものです。運動前に準備体操をするのと同じで、食事前に嚥下に使う機能を動かしておくことで、食べる事・飲む事が行いやすくなります。

美味しく安全に食べて、飲んで、健康にお過ごしください。

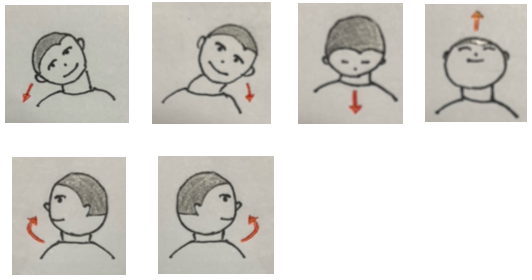

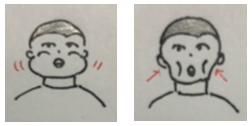

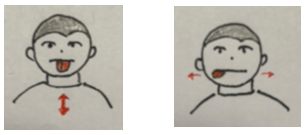

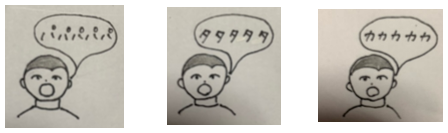

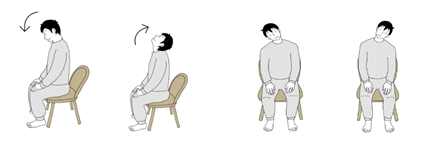

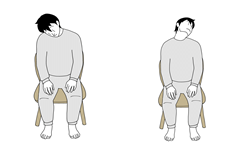

① 嚥下体操をする

嚥下体操は、食事前の準備運動の役目だけではなく、口唇、舌、頬等食事に関わる部分の運動機能を改善するための基礎訓練にもなります。

②一口量を調整する

飲み込んだ後に口の中に残らないように、一回のゴックンで飲み込める量を口に入れるようにします。

③咳払いや空嚥下をする

食べ物や飲み物が喉に残った感じがする時は、次に進まず、咳払いをしてもう一度ゴックンとツバを飲むように飲み込みます(空嚥下)。

④水分に少しとろみをつける

水分は喉に急に流れ込んで誤嚥しやすいため、とろみ剤等で軽くとろみをつけると飲み込みやすくなる場合があります。

⑤むせた時は落ち着くまで待つ

食べ物や飲み物が気管に入りかけてむせるのは、身体の正しい防御反応です。水を飲んだりせずに落ち着くまで待ちます。

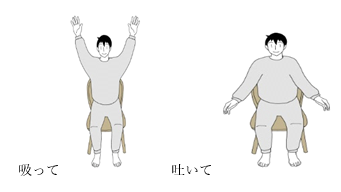

7.深呼吸をする:3回

おわり

私事ですが、昨年(令和3年)2月に入職し、早一年が経ちました。利用者様やスタッフの沖縄の暑さに負けないくらいの(私が沖縄出身なので)心暖かさに日々癒され、意外とホームシックにならずに過ごすことが出来ています。また沖縄では、春分から梅雨入り頃(2月下旬から4月頃)までを『うりずん』と呼びます。語源は、冬の寒い時期が終わってぽかぽかと春に向けて暖かくなり、梅雨に向かって大地に潤いが増してくる『潤い初め』が変化したものと言われています。

そんな心も体も心地良くなってくる時期に、是非ご自宅でホームエクササイズを行なってみてはどうでしょうか。

最近、『サルコペニア』という言葉を耳にする機会が多くなっています。サルコペニアとは、日々の運動量が減り筋肉量低下・筋力低下・心身機能の低下、それが原因で日常生活にも影響を受けている状態の事です。

具体的には、①以前より歩くのが遅くなり、青信号のうちに渡れなくなっている。②階段を昇ろうとすると手すりなしでは上がれない。③握力が弱くなり、ドアノブやペットボトルのフタが上手く回せない。などがあります。このような状態を放っておくと、ちょっとしたことでふらつき、転倒による骨折の原因にもなります。

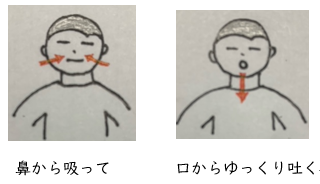

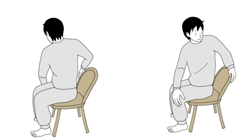

前振りが長くなりましたが、今回はその予防として『座って出来るホームエクササイズ』を、分かりやすく絵を加えてご紹介していきます。

座ってできる運動

*すべての動作はゆっくり行うようにしましょう。

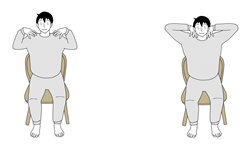

• 肩に手を置いて前回転・後ろ回転とゆっくり回します。各5回ずつ。

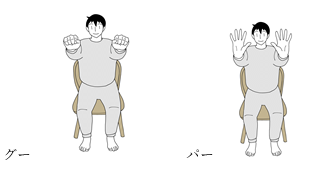

• 両手を前に突き出したまま、グー、パー、グー、パーを繰り返します。10回。

• 親指と人差し指、親指と中指、親指と薬指、親指と小指の順につまみ動作をします。10回。

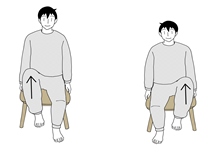

• 足踏みをするように太もも交互に上げます。 合わせて40回。

最後にまた深呼吸して終わりましょう。

お疲れ様でした。(^o^)丿

慣れてくると10分程で出来ますので、テレビを見ながらコマーシャルの合間にでも分けてやってみては如何でしょうか?

一日一回『座って出来るホームエクササイズ』を取り入れて頂けたら嬉しいです。

一年で最も寒い季節ですが皆様いかがお過ごしですか。

寒くなると空気の乾燥が気になり、例年ならば「顔の乾燥が・・・」「しわが・・・」と気になるのですが、今年はコロナ禍ということで手洗い・消毒の機会が増え、手の荒れも気になります。訪問先でも「あかぎれ」で手に絆創膏をしておられる方が多くなっているように感じています。

今回は手先のお手入れについてご紹介します。

手洗い習慣の改善

1. 手を洗うときは人肌くらいの温度のぬるま湯を使いましょう

2. 強く洗いすぎると摩擦刺激になるので、泡で優しく洗いましょう

3. 石けんやハンドソープは低刺激タイプに替えましょう

4. 手洗い後は水分を優しくしっかりふき取りましょう(手に残った水分が蒸発するときに皮膚の水分も一緒に奪われてしまいます)

5. ハンドクリームなどでしっかりと保湿ケアしましょう

ハンドクリームの塗り方 1. 手の甲にたっぷりのハンドクリームを取る(チューブタイプならば人差し指の第一関節くらいの長さ、手荒れがひどいときは第二関節までを目安)

1. 手の甲にたっぷりのハンドクリームを取る(チューブタイプならば人差し指の第一関節くらいの長さ、手荒れがひどいときは第二関節までを目安)

2. 両手の甲を重ね合わせ、クリームを少しずつ広げる

3. 手のひらでをクリーム温めながら、全体になじませる

4. 親指から小指まで一本ずつ丁寧に円を描きながらなじませる

5. 指の間や爪の周りも一本ずつマッサージをするように塗る

6. 気持ちの良いと感じる強さで親指と人差し指の間を押す

7. 寝る前は綿100%手袋をすると効果があります

そうはいっても「仕事するのにクリームがベタつくから嫌」とよく言われます。最近ではハンドクリームも種類が豊富になっていますので日中は乳液タイプなど使用感が軽めのもの、寝る前にはしっかりとした高保湿なものと使い分けすることをお勧めしています。

クリームを塗るタイミングは手洗いをした際に毎回塗るのがベストです。「手を洗うことが多くてそうはいかない」といわれますが、「寝る前だけでも...」と実際にマッサージをしながらお勧めすると、気持ちよさからか、お伝えするほとんどの方はご自身で継続してくださいます。時にはそれを見ていたご家族も「私もやってみたよ」との声をいただき、三人で笑顔になります。