看護師やセラピストが訪問をすると利用者様がお口や嚥下のことで困っていらっしゃる姿を拝見することがあります。

現場でぶつかる口腔や嚥下の疑問を解消しようと寝屋川にある医療法人美和会平成歯科クリニックの院長小谷泰子先生が座談会を開催して下さいました。

小谷先生は摂食と嚥下の専門家であり、在宅で嚥下内視鏡をして下さる数少ない先生です。今回のブログでは座談会でスタッフからあがった質問と先生からのお話の一部をご紹介します。

「よろしくお願いします。全てが解決するものではないですが、気軽に聞いて下さい。」という小谷先生のお優しいお言葉で会は和やかにスタートしました。

徳井看護師からの質問:「舌苔(ぜったい)のケア方法で有効なものは何ですか?」

小谷先生:

「舌苔はベロの上についているやつですね。

舌苔の汚れって気になると思いますが、舌苔(ぜったい)の汚れは絶対(ぜったい)に取らないといけないものじゃないんです^^

茸状乳頭(じじょうにゅうとう)(舌のデコボコしてるもの)が変性して黒くなったり、消化サイクルの影響で状態が変わったりします。

やわらかい歯ブラシやウェットティッシュで軽くこすってみて、取れなければ無理に取らなくても大丈夫。そんなに悪さはしません。

取ってほしいのは痰、食渣(しょくさ)(食べ物の残りカス)、歯垢を取ってほしいです。

ただ、普通に口から食べている方は口も喉もそんなに汚れていません。胃瘻などつけている方は口も喉も汚れやすいので痰を取るケアをして下さい。

あと、意外と上顎に汚れがついている方がいます。食べ物を食べる時はベロが上顎にくっつくのを繰り返してプレスをかけて食べてます。

ですが、ベロの力や嚥下が弱いと上顎に食べ物が残ります。

ベロの汚れはそんなに気にしなくていいと話しましたが、上顎に汚れがついていれば取って下さい。方法は、まず水やお茶を飲むなどして汚れをほぐしてからスポンジブラシなどで取ります。」

徳井看護師からもう一つ質問:「味覚障害の原因や治療方法はありますか?」

小谷先生:

「まず高齢者の方は鼻が悪くなると匂いがきかなくなり食べ物が美味しくなくなってしまいます。みなさん、自分の鼻をつまんでお茶を飲んでみましょう。飲み終わった後も鼻はつまんでて下さい。・・・あんまり美味しくないですよね?

例えば安いかき氷って全部同じ味なんです。同じ液に赤色をつけて匂いをイチゴにしたらイチゴ味になるし、また同じ液に青色をつけて匂いをラムネにしたらラムネ味になるんです。匂いは美味しさを感じるのに重要なんです。匂いが分からなくなると味が分からなくなります。

味が美味しくない場合は、味を濃くして美味しさを感じやすくするのも一つの方法ですが、病気などで調味料の量に配慮が必要であれば生姜や出汁で風味をだすのが有効と言われています。

また、病気で筋力が衰えて口や舌が思うように動かせず、味そのものよりは食感や歯ごたえが原因で食べれなくなると「美味しくない」と表現することがありますし、抗がん剤の影響で味覚が変わることもあります。

食というのは楽しみ要素と栄養の要素があるので、分けて考えるといいと思います。

また、亜鉛が不足すると味覚は悪くなります。現代では亜鉛不足は考えにくいのですが、処方してもらうのはひとつの手ではあります。」

理学療法士杉野からの質問:「食欲低下の原因には摂食、嚥下障害以外に歯や入歯の不具合もあると思うのですが先生の見解を教えて下さい。」

小谷先生:

「質問にある通り、歯や入歯の不具合でも食欲低下につながります。私達でも口内炎が一個できただけで食べにくくなりますし、歯が一本尖っているのがあったりする事でも影響します。ごはんの中に髪の毛一本あるだけで違和感がでるくらい口の中は繊細なものです。

写真を撮って、針金が折れてないか、部分入歯の針金をひっかける歯が折れたり欠けたりしていないかなどの不具合を確認して、半年に一回の定期的な受診を促すのがいいです。

あと、入歯を作りやすい人と作りにくい人がいます。プカプカの入れ歯をつけていても使いこなす人もいれば、ぴったりの入歯をつけているように見えるのに噛めない人もいます。入歯を作る時には歯科医師と相談してほしいです。

松元理学療法士からの質問:「むせこみやすい方の効果的なリハビリ方法はありますか?口から飲んだり食べたりするとゴホッと咳き込みます。」

小谷先生

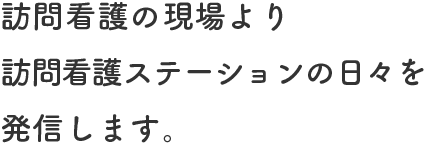

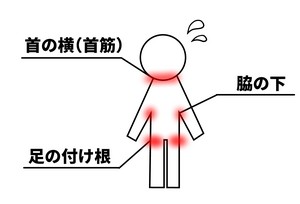

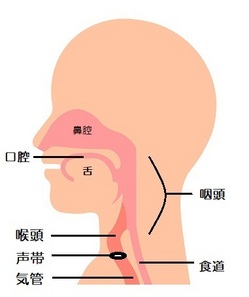

「食べ物を食べて食道ではなく気管に入る。それが誤嚥です。誤嚥したものを出そうとする体の防御反応が咳です。喉頭を超えて声帯を超えて下の方に行っちゃうのが誤嚥、その手前の喉頭侵入で声帯の上でとどまって軽い咳で出せる方もいます。極端に言うと咳そのもの悪くないです。一番いやなのは誤嚥しても咳がでないことです。

一回の咳でゴホッとしっかり出せないというのは、、、

みなさん、猫背になって咳をしてみて下さい。 息が吸いにくくないですか?

では胸をはって咳をしてみて下さい。どうですか?息が吸いやすくなりませんか?

咳というのは声帯を閉じてたくさんの空気を一度に出すのが咳なんです。

咳は空気量が関わっています。リハビリなら呼吸リハをしたり、ただ深呼吸をするだけでも空気量が増えることがあります。

液体って動きが早いですよね。そうするとゴクッと飲む前に液体がさーっと流れてしまう。これが液体の誤嚥で一番多いパターンです。トロミをつける事でスピードを遅くして流れてしまうのを防ぐげますが、トロミをつけると美味しくなくなり嫌がられます。

なので、まずはひとくち量をコントロールしましょう。量を少量にします。

ご飯を食べてる途中で、口に残った食べ物をお茶で流そうとして飲んだらむせる時は、食事の時だけお茶にトロミをつけて、普段のお茶やコーヒーにはとろみつけないという指導をすることがあります。

リハビリに関してはご飯を食べ続けるのがリハビリそのものだったりしますね。咳は呼吸が大事になってくるかと思います。呼吸を改善するには色んなやり方がありますが、姿勢を整えてもらったり、特に年配の女性は胸を張ってもらうとか、息を吸う時に鎖骨の下や横隔膜などが膨らむように意識をしたりとか、腕を上げたりして日常生活に取り込んでもらうといいと思います。」

小谷先生はスタッフからの質問にとてもわかりやすく、終始丁寧に答えて下さいました。先生は内視鏡の映像や嚥下をしてしまう瞬間の動画などを見せて下さったり、全員でお茶を猫背で飲んでみて、いかに飲みずらいかを体感できたりと、事務員の私でも目と体で嚥下について理解することできました。先生が教えて下さったことを看護師やセラピストが訪問の現場で利用者様にお届けできるようにします^^

小谷先生、ありがとうございました。