はじめまして。牛江 海(うしえ かい)と申します。

少々珍しく見えるこの苗字は三重県出身の父のものです。漢字自体は簡単ですが、あまりに聞きなれないためか電話口で名乗るとよくききかえされます。

これから電話でやり取りさせていただく事があるかと思いますが、名乗った際に聞き取りにくい苗字であること予めお伝えしておきます(笑)

私が最初に勤めた会社ではデイサービスとグループホームがあり、デイサービスでは理学療法士として、グループホームでは介護士として働いておりました。介護士としての経験は認知症の方への対応やその特性を捉えたリハを考察する上で貴重なものとなりました。

デイサービスの勤務時代にアルバイトで関わっていた訪問リハビリに惹かれ、訪問リハビリの理学療法士になりました。病院やデイサービスでのリハビリももちろん在宅を意識したものではありますが、自宅に戻られてからの実際の生活に介入できることが魅力だと感じています。運動学習が難しい方でも生活の過程にリハビリとなる動作を取り入れることで能力の維持・向上を図るなど今までの経験を活かしていきたいです。

今後も理学療法士として精進し、利用者様のために尽力していきたいと思います。よろしくお願い致します。

まだ5月だというのに夏日を早々に記録し、夏の酷暑を思わせる日差しの日がありましたがみなさん、いかがお過ごしですか。

季節が変わり、足元も分厚い靴下から薄手のものに変わり、裸足になることも多くなってきましたので、今日は足の健康についてお話しします。

加齢や慢性疾患に伴って足にはトラブルが生じやすく、痛みや歩行困難・感染などが起こりやすくなります。

訪問していても変形や乾燥によって胼胝(たこ)や鶏眼(うおのめ)・角質肥厚、爪の異常(肥厚や白濁)がある方にたくさん出会います。

痛みや「爪が分厚くて切りにくい」「靴が合わなくなった」など様々な訴えがあり、確認すると爪が肥厚していたり、もろく割れていたりすることがあります。

時には気づいていても手の力が弱くなっていたり、姿勢が難しい、ご家族も視力が弱くなっていて切れないけど、どこに相談してよいのかわからないと相談を受けます。

その際には状況に応じたフットケア(爪切り・ヤスリかけ・足浴など)を行ない、「足がスッキリ軽くなった」「靴下が履きやすくなった」と喜びの声を頂きます。

1. まずはセルフチェックから始めましょう

① 足・・・全体の形や浮腫み・傷の有無

② 足指・・・汚れや湿潤・水疱・傷の有無

③ 足背(足の甲)・・・浮腫み・脱毛の有無

④ 足裏・・・一部角質が厚くなっていないか。ひび割れ・乾燥・水疱・傷の有無。

⑤ 爪・・・長さは適切か。白濁や黒化した爪の有無。爪が厚くなっていないか。巻き爪や皮膚への食い込み・痛みの有無。爪やその周辺の皮膚の炎症の有無。

⑥ 皮膚・・・色はおかしくないか。傷の有無

⑦ 苦痛・・・痺れや痛みはないか。

2. 皮膚トラブル予防には足を清潔に保つことが大切です。

毎日の入浴の際に足をボディソープ(石鹸)を用いてしっかり洗い、水分をきちんと取りましょう。

3. 爪のケア・・・正しい切り方で行い、ヤスリかけも行いましょう。

〈正しい爪の切り方〉

① 安全な体位を整えます。

② 爪と周囲の皮膚をアルコール綿や清浄綿で清拭します。

③ 爪を適度な長さに切ります。

長さは指先より1mm程度短く、肥厚爪は引っかからないように短めに切除することが多いです。

巻き爪の場合は両角を取り、先端をまっすぐに切り整えます。

厚さのある爪は大きく切るのではなく、少しずつ切り崩すように切ると痛みが出にくいです。

④ 厚さが均等になるように爪ヤスリで研磨します。ヤスリで削るうちにボロボロと崩れ落ちることがありますが、アルコール綿などでふき取り、表面が滑らかになるように更にヤスリで整えます。

⑤ 爪の粉が残らないように清拭。

⑥ 保湿クリームなど塗布し終了します。

4. 靴選び・・・指先が靴の先に当たったり、足の長さや幅があっていない靴はトラブルの原因になってしまいます。適した靴を選びましょう。

セルフチェックが難しい時や異常がある時・正しい切り方がわからない時やできない時など医師または私たち訪問ステーションスタッフに気軽にお声かかけください。

理学療法士の杉野です。

第1回目の前回は転倒してしまう要因についてお話をしました。

第2回目の今回は、転倒を防止するのに効果的な運動、そして環境的に整えられることについてお話します。

〈効果的な運動〉

①ももあげ

動かす筋肉:腸腰筋。

作用:歩くときに足がしっかり上がる。姿勢を保ち骨盤を安定させる。

方法:椅子に座って左右交互にゆっくり10回を2~3セット。

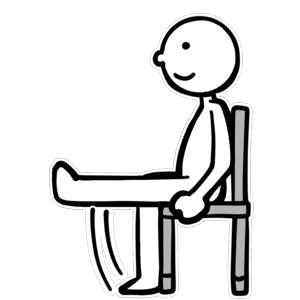

②膝伸ばし

動かす筋肉:大腿四頭筋。

作用:立ち上がるとき、歩くとき、階段昇降のときに働く大きな筋肉。

方法:椅子に座って膝をしっかり伸ばしそのまま3秒止めて下す。

左右交互に10回を2~3セット。

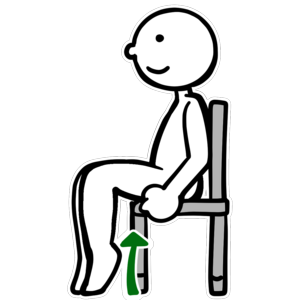

③爪先上げ

動かす筋肉:前脛骨筋。

作用:歩くときに足を前方に踏み出す。動作時につまずかないようにつま先を持ち上げる。

方法:椅子に座って左右一緒につま先を3秒かけて上げ、一旦停止し3秒かけてゆっくり

おろす。10回を2~3セット。

④踵上げ

動かす筋肉:下腿三頭筋

作用:立ち上がる時、立つ時に持続的に働く。

(足の踏ん張り)歩行の推進力、低下するとつま先が地面や段差にひっかかる。

方法:椅子に座って踵を3秒かけてゆっくり上げ一旦停止し3秒かけてゆっくり下す。

10回を2~3セット。

移動手段として車いすや歩行器、杖を選定し移動手段の練習(歩行練習や車いす操作等)を実施します。これが環境的問題の解決策です。

先ほどお伝えしたように転倒は主に自宅で起こることが多く、実際目にする転倒場所や工夫について挙げます。

<居間>

・コードに引っかかってこける。→配線は歩く導線をさけ、壁にはわせる。

・カーペットや敷居の小さな段差につまずく。→使用しないかカーペットに滑り止めを敷く

・座布団や新聞などにつまずいたり滑ってこける。→床や導線に物を置かない。

<廊下・階段>

・手すりをつける。

・床に物を置かない。

・夜間廊下を通ってトイレに行ってこける。→足元が見えるようにセンサー照明をつける。

・滑りやすいスリッパははかない。滑り止め靴下を履く。

・階段に滑り止めをつける。→100円均一やホームセンターで購入できます。

<ベッド>

・ベッドから転倒、転落する。→ベッドの片面を壁に設置し、転落を防ぐ。万一落ちても

衝撃緩和のため寝るときは低床にする。ベッド柵をつける。

<玄関>

・手すりをつける。

・靴の着脱の時にふらついてこける。→椅子をおき椅子に座って靴の着脱をする。

・上がり框が高い→踏み台を置く。

<浴室>

・椅子に座って着替える。

・入口の段差が高い→すのこやスロープを設置する。

・浴槽から立ち上がる際に滑ってこける。→浴槽内に滑り止めマットを敷く。

・手すりをつける。

・浴室には立ち上がりやすいシャワーチェアを置く。

私たち在宅ケアスタッフは転倒、転落によって介護を受けられる方、または介護状態の中で転倒の場面を何度も目にします。もちろん転倒を防げないこともありますが、現在、お元気でお過ごしの方にもこの転倒の原因や転倒予防策を知っていただき、出来るだけ転倒しない方法をとっていただければと思います。

最後に先日、介護を受けていない一人暮らしの77歳の母と交わした会話です。

母:「実はこの前また自転車でこけたの。」

私:「え?また!!もう自転車には乗らないでって言ったのに大丈夫だった?」

母:「・・・あの・・・腰の骨折れてた。」

私:「え!!なんで言わないの!」

母:「だってまた怒られると思ったし、足が悪いから買い物には自転車が楽だから」

私「・・・うーん・・・・そうかあ。」

母「でも気をつける。やっぱり少しは運動しないとね。こけないように頑張る。迷惑

かけたくないし。」

私「うん、そうだね。でも無理したら危ないから手伝えることあったら言ってね。」

母「ありがとう。気つける。」

と、理学療法士であっても現実には母の転倒すら防げていません!!

大丈夫、まだ自分でできる、子供に心配かけたくない、人の世話になるのは嫌、何かあると

怒られるという感覚の母親。

○○したらダメ!○○した方がいい!全然いうこと聞かない!とついつい非定型で伝えてしまう私・・・。

もっと優しい言葉がけができ、ご紹介した具体策を提案すれば転倒を防げたのでしょうか?

このブログをみて身近なご家族や地域の方に是非「転倒」について話してみて、予防できる体操や運動、環境調整ができればやってみて下さい。それで少しでも大切なご家族が元気で健康寿命をのばすことができれば幸いです。

新緑が目に鮮やかなすがすがしい季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

理学療法士の杉野です。

今回は医療・介護の現場で比較的良く耳にする「転倒」について2回に分けてお話ししたいと思います。

「転倒」とは、転ぶ、滑る、つまずくことですが正確には

「自分の意思に反して足底以外の体の一部が地面や床につくこと」です。

人間誰しも一度は転んでけがをしたことがあると思います。そして転んだことには必ず要因があります。

例えば、

・不注意(よそ見、他に気を取られていたなど)

・バランスを崩した(滑りやすい環境で転んだ、不安定な台の上からバランスを崩したなど)

・段差につまずいた など

これらの要因は事前に防げるものと不可抗力によるものがあり、転倒する側になんらかの問題がある場合や、環境的問題がある場合などがあります。

また、年齢とともにこの「転倒」が大きなけがや障害に結びつくこともあるため、特に高齢の方の転倒には注意が必要です。

厚生労働省の「人口動態調査」(平成26年~令和2年)によると、高齢者の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の約4倍という結果があります。

また、65歳以上の家庭における「転倒・転落・墜落」による死者数の推移ではほぼ横ばいで、80歳以上で急激に増加するという報告があり、高齢になればなるほど家庭内での転倒が増えています。

では、高齢者の転倒の主な原因は何でしょうか?

① 加齢による身体機能の低下

加齢に伴い身体機能が徐々に低下し、筋力、バランス能力、瞬発力、持久力、柔軟性が衰えとっさの防御動作が出来ず、転倒してしまう。次の動作までの予測、判断が鈍り見当違いに体が動いてしまう。

② 病気や薬の影響

年を重ねるといくつもの病気を抱え何種類もの薬を飲んでいるため、そのために薬の作用・副作用で立ちくらみやふらつきが出て、転倒しやすい状況になってしまう。

③ 運動不足

① に関連して身体機能が低下してしまうと外に出るのが億劫になり、一度転倒してしまうと恐怖と不安で自宅に引きこもりがちになり運動不足になってしまう。

これらの原因に対し、私たち理学療法士は訪問先で利用者さんに対し、疾患や服薬状況、身体機能の評価をします。評価とは筋力、関節可動域、疼痛の原因を調べることです。その評価をもとに利用者さんにあった運動プログラムを立てて実施します。

このようにして私たち理学療法士は転倒する側の何らかの問題解決につながればと日々考えて最適なプログラムを検討しています。

次回第2回目は転倒を防止するために効果的な運動や自宅で工夫できることをご紹介します。