暑い季節は、汗も多くかくため不潔になりやすく、入浴困難な方もいらっしゃいます。そんな方に、訪問看護で実践している、ベッド上でもできる洗髪方法をご紹介します。

○紙おむつを使っての洗髪方法

【利点】

・ 最近の紙おむつは、大量の水分を吸収してくれます。

洗髪に使用される水量でも問題ありません。

・ 準備、後片付けが簡単。

・ 短時間で可能。

・ 呼吸困難のある人で、上体を少し起こしたままでも出来る。

【欠点】

・ 紙おむつのコストが高い。

・ 紙おむつを頭にあてることに抵抗がある。

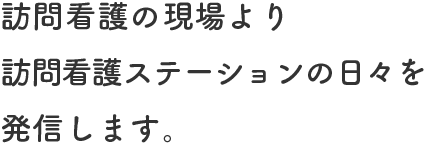

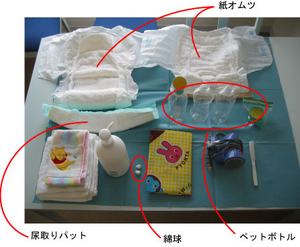

【準備物品】

ビニールシート1枚/バスタオル1枚/タオル1枚/フェイスタオル1枚/紙おむつ/

シャンプー、リンス/ペットボトル2~3本/ブラシ/耳栓綿球2個/ドライヤー

※ 綿球はなくても問題ありません。

紙おむつは、半分に切らずに使用しても構いません。

【手順】

- 膝を曲げ、膝下に枕や座布団を挿入し、安楽を保つ。

- 頭部から肩の位置にビニールシート、バスタオルを敷く。紙オムツを利用者の襟元に置く。

- 襟元にパットを巻き、両耳に綿球を入れる。

※フェイスタオルで顔を覆っておくとお湯がかからなくて

良いかもしれません。

- お湯を髪全体にかけ濡らす。シャンプーを手掌で伸ばして髪全体につけ、よく泡立て洗う。

※シャンプーはリンスインタイプのものだとお湯が少なく

また利用者の負担も少なくなるため良いかも知れません。

- 洗い終わったら、タオルでシャンプーの泡を拭き取る。お湯を少量ずつ流しながら十分にすすぐ。

※片手をお椀のような形にし、お湯を手に溜めながらパシャパシャ

と洗うと効率よくすすぐことが出来ます。

- すすぎ終わったら上に重ねた半分の紙オムツを取り除く。

- 髪の水分をきりマッサージするようにリンスをして、洗い流す。

- 両耳の綿球、フェイスタオル、紙オムツを取り除き、バスタオルで髪の水分を拭き取る。

- ドライヤーで髪を乾かしブラシで整え、バスタオルとビニールシートを取り除き、体位を整える。

様々な工夫により、清潔を保ちたいという人間の基本的欲求を実現することができます。洗髪ケアをさせていただくと、みなさん「あぁ~気持ちいい!ありがとう。」と笑顔になられます。

身体を綺麗にすることは、感染などのリスクを下げることだけではありません。ケア中の他愛のない会話から、利用者様の考え方や想いを知ることができます。良い関係を築くためのコミュニケーションを大事にしていきたいと考えています。

これからも、多くの利用者様を笑顔にできるよう、看護ケアの質向上に努めます。

当ステーションは、大阪府ステーション協会の会員で、三島ブロックに属しています。ブロック内で、様々な委員会があり、そのうちの一つに災害委員があります。2018年の大阪北部地震時に、在宅人工呼吸器装着患者が一斉に救急車を呼び、大混乱となったことをきっかけに「在宅人工呼吸器装着患者における自助の備えの重要性」が叫ばれるようになりました。今後同じことが起こらないように、各ブロックに拠点ステーションが設けられ、災害時にも対応できる仕組みづくりに取り組んでいます。

<三島ブロックの今年度の拠点ステーション>

高槻市:北摂総合病院訪問看護ステーション

みどりが丘病院訪問看護ステーション

茨木市:アクティブネットワーク訪問看護ステーション

訪問看護ステーションはーと&はあと

上記4ステーションで活動しています。

拠点ステーションの役割の一つに、発電機の管理・指導があり、年に2回発電機体験研修を開催しています。当ステーションは7月に、発電機体験研修を開催しました。当ステーションから5名と、他ステーション管理者1名の計6名が受講し「発電機使用方法受講証明書」を無事に取得することができました。

地域の方が安心して暮らせる一助となれるよう、これからも尽力していく所存です。個々の訪問看護の力を合わせることで、地域を支える大きな力になれると思っています。そのためにできることを、災害委員として精一杯努めたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

こんにちは。作業療法士の山﨑です。

今回は、ご自宅でも簡単に無理なく行える「棒体操」をご紹介したいと思います。特に肩の体操は、ストレッチ効果が期待され関節の動きが良くなったり、筋力の増強にも繋がったりと、自宅でも簡単に取り組んで頂ける体操です。片麻痺がある方は筋力に左右差があっても、麻痺側と反対側の手で補助しながら行うことが出来ます。

実際のご利用者様のご様子と、体操に使用する「棒」の作り方、肩の体操の方法ご紹介します。

80代のパーキンソン病の男性と棒体操を行い、方法を覚えてもらい毎日各体操5~10回程度続けてもらうようお伝えしました。その日の状態に合わせて、体操に取り組んでもらいました。日により出来る日と出来ない日があると言っておられましたが、次の訪問時には以前よりも腕がよく上がるようになっておられました。奥様と一緒に続けた効果が出ているなと、リハビリ時に取り組むだけではなく、ご自宅でも毎日続けることが本当に大切なんだと改めて実感することが出来ました。ベッドの横など目に入る場所に棒が置いてあることで、日々の習慣に繋がったのではないかと思います。

●「棒」の材料と作り方

材料:・新聞紙1~2日分(太さによって)・ビニールテープ・ガムテープ

作り方:

①新聞紙を端(開く方)から順に丸めていきます。

②ビニールテープで止めます。

⇒更に③両端をガムテープで貼り、全体をビニールテープでぐるぐる巻きにすると、より綺麗に仕上がり耐久性もアップします。

※握りやすい太さに合わせて新聞紙の量を調節して下さい(重くなり過ぎても使い難いので)

●棒を使った体操(肩の体操)※座ったままでも寝ていても体操が行えます。

棒は肩幅程度の位置を持ち、体操は息を止めないように自然な呼吸を心掛けましょう。

痛みに注意して無理のない範囲でゆっくりと取り組んで下さい。

①上に伸びをするように上げていきます。

②胸の前から肘を伸ばし、肩甲骨から前へ押し出すようにします。

③腕を伸ばした状態で、右側へねじります(左側も同様に)。

※座って行う場合は④頭の上に手を伸ばした状態から、首の後ろに下ろしていきます。

棒を作るのが大変という方は、タオルを使って頂いてもかまいません。

ここで紹介させて頂いた運動の他にも、バランスを鍛える体操や足の体操、手指の体操等まだまだ多くの種類があります。使い方は、工夫次第ですので、ぜひ自分にあった体操を見つけて試してみてくださいね。ちなみに...肩など凝っている所を棒でトントンと叩くだけでも、程よい硬さで気持ち良いですよ。

2021年度にあたって、スタッフに伝えた想いをブログとして残しておきたいと思います。以下はスタッフに話した内容です。

突然ですが、みなさんは過去に戻ってやり直したいことはありますか?

私は高校に戻って、もう一度インターハイに挑戦したいと思うことがあります。少し余談になりますが、私はテニスが大好きで、中高とテニスをしてきました。中学の時に読んだテニス雑誌に「6年連続インターハイ出場」と掲載されていた高校に進学し「厳しくてもいい」「強くなりたい」の一心で過ごした選手時代でした。

私は高校に戻って、もう一度インターハイに挑戦したいと思うことがあります。少し余談になりますが、私はテニスが大好きで、中高とテニスをしてきました。中学の時に読んだテニス雑誌に「6年連続インターハイ出場」と掲載されていた高校に進学し「厳しくてもいい」「強くなりたい」の一心で過ごした選手時代でした。

ところが、私達の入学と入れ違いで名監督は異動されていました。名監督が育てた先輩まではインターハイに出場しましたが、その翌年からはいけず、私たちも団体戦:県3位、個人戦:シングルス3位、ダブルス2位で、インターハイ出場はなりませんでした。私は当時キャプテンで「チームが勝つためにどうしたらいいか」「何をしたら強くなるか」それしか考えていないテニス生活でした。

なかでも、一番悲しかったのが、先輩方をインターハイに導いた名監督ならぬ、鬼監督(←監督すみません)が私たちの引退する年に戻ってこられたのです。4月から引退までの数ヶ月でも「少しでも強くなりたい」「厳しくてもついていく!」と思う私の気持ちとは裏腹に、鬼監督はめちゃくちゃ優しかったのです。それが伸び代のなさを物語っていて、凄く悲しかったことを覚えています。それによって私は「監督の影響でチームはいかようにも変わること」を強く学びました。

前置きが長くなったのですが、私からみなさんに伝えたいのは、私が管理者としてどんな事務所に導いていきたいかということです。目指すのは「利用者のために、最高のパフォーマンスを発揮できる強いチーム」です。そのために①利用者のために最善を尽くす②ルールを整える、この2点を実行していきます。それは管理者になったときから、ずっと変わらない思いです。

①利用者のために最善を尽くすについては、迷った時に「自分の関わりが利用者のためになっているのか?」をいつも考えてほしいのです。私たちはプロです。志を高くもち、いつも軸はただひとつ「利用者のためになっているか?」。利用者のことを考えると、時には心を鬼にして厳しいことを伝えないといけない場面もあると思います。そこに立ち向かう勇気と努力、その積み重ねが出来るかどうかで、その後の結果が変わると思っています。

つきつめて考えると、人の能力なんてさして変わらないと思いませんか?だって、こんなに難しい日本語をみんな使いこなしているわけですから。それは"場数を踏んでいるから"に他ならないと思っています。

仕事にも同じことが言えて、場数を多く踏んでいる場面は自信を持って行動できます。反対に場数を踏んでないことに、自信を持って行動するのは難しいですが、臆せず挑戦し続けることで、自分の守備範囲が徐々に広がっていくと思います。だから私は、利用者のために「工夫と挑戦」をし続けることをみなさんに期待しています。

②ルールを整えるについては、ずっと私が意識してやってきたことが、みなさんに伝わっているとは思います。ですが、まだまだ道半ばなので、これからも整え続けていきます。

ところで、みなさんはテニスのルールで、ライン上に落ちたボールがインかアウトか知っていますか?これを仕事に置き換えると、オンラインの判断を「Aさんはよく頑張っているからイン」「Bさんは遅刻ばかりするからアウト」というような判断をされる場面があるように思います。私は、それを絶対やりたくありません。スポーツのように正々堂々と、ルールにのっとって成長していけるチームを作っていきたいと思っています。(答え:ライン上に落ちたボールは、少しでも乗っていたらイン)

では、みなさん。イメージしてもらえますか?「これから、みなさんに画用紙を配りますので、自由に好きな絵を描いてください」

描きづらいと感じませんでしたか?けれど、これを「紙に♡をかいて、そこから思い浮かんだことを描いてください」に変えるとどうでしょうか?格段に描きやすくなると思います。この例からもわかるように、職場において「無法地帯ほど働き辛いことはない」と思っています。道路交通法があるから安心して道路を走れますし、ルールがないと事故が起こります。

私はみなさんを守るために「わかりやすいルール」をこれからも整えていきます。ルールについても、細かいことや厳しいことをこれからも言います。なぜなら、そこには譲れないこだわりがあるからです。それは、ルールを整えた先、最終的にたどり着くのは「ケアの質向上」だからです。

みなさんが、いきいきとやりがいを持って働くことは、必ず利用者のためになります。一見すると、そうはみえないこともあるかと思います。けれど忘れないでほしいのは、全ての選択の根底にあるのは「利用者のためになるかどうか」であることです。私はルールを「ケアマネジャー」「スタッフ」「会社」と整え、みなさんは「利用者」とルールを具現化していくのが役割だと考えています。

これからも数字に伴う中身を、しっかりと築き上げていきます。(利用者127名 2021.3.31現在)。時に鬼監督かもしれませんが、笑顔でみなさんと一緒に頑張ります。2021年度もよろしくお願いします。